“«MA QUANTO È PETULANTE QUESTA CARUSA, MA QUANTO?».

Questo dicevano di me bocche vicine e anche estranee. Me lo sentivo ripetere così spesso che io stessa avevo fatto mio tale giudizio e me l’ero attaccata addosso come i distintivi di specialità delle uniformi da scout. Mi ero guadagnata la specialità della petulanza attraverso una serie di prove tutte accomunate da un’unica ragione consustanziale: esprimermi.”

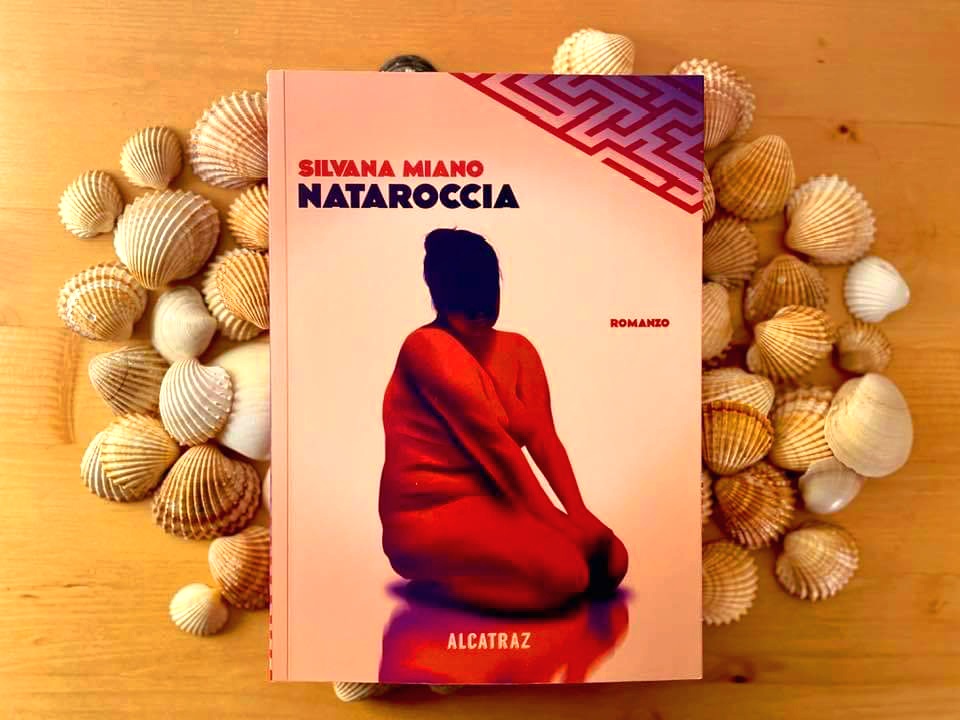

Nataroccia, Silvana Miano

Fulvia è una bambina rispustera che ha una insana voglia di prendere la parola. È anche una donna che non raccoglie cocci in ginocchio, cammina con le spalle dritte, affronta la sofferenza attraverso la sofferenza. La bambina e la donna si addensano in Nataroccia, sostanza e titolo del romanzo di esordio di Silvana Miano, finalista alla XXXVI edizione del Premio Calvino. L’autrice costruisce la sua riflessione alternando la narrazione relativa all’infanzia e alla vita adulta della protagonista. Incentra l’analisi intorno alla condizione del corpo, elemento di vita, ma al contempo oggetto di morte, realtà scomoda che aderisce al dolore fisico e mentale di Fulvia. Un corpo da cui se sei femmina “bisogna che esca qualcosa” perché da chi non è femmina “non esce niente, neanche quel po’ di sangue che deve uscire”. Fulvia diventa signorina con questa didascalia materna, sanguina poco e questo vuole dire che forse non partorirà.

I corpi giovani e vitali sono quelli degli altri esseri umani mentre il suo lo percepisce informe, prova a farlo scomparire, resiste nel suo immaginario solo se pensato nel corpo di un’altra.

Gli altri stanno in piedi sereni Fulvia invece è abbondante, suda molto in mezzo alle cosce e annusa l’odore di avversità provenire dai corpi vicini.

“Non me le potete contare perché non si vedono. Ve lo dico io: le vertebre sono trentatré e la mia schiena non è di quelle eleganti e rivestite da un velo di pelle così da poterle contare. Non vedrete neanche lo spazio tra le cosce e non disegnerete un ventre piatto ma due rotoli di voci grasse.”

“Ho fame ma non devo aver fame”.

Fulvia non si china davanti al water per vomitare, resta in piedi, nessuna sottomissione. Rigurgita la sofferenza, sottaciuta come se non appartenesse a quel corpo da cui tutto il dolore reclama libertà e grida di uscire.

I corpi sono anche quelli degli animali macellati, che rivelano la crudità della carne, quella che Fulvia percepisce nella sua condizione elementare. Questa caratteristica essenziale non cerca pretese spirituali o metafisiche, lo stato della carne esprime il suo aspetto materico senza alcun ornamento. È quella stessa carne cruda che sublima l’affetto più caro e la accorda alla dolcezza della figura paterna, macellaio del paese:

“Agli animali uno ci deve cantare sempre perché loro capiscono, e quindi ogni tanto anche ai cristiani”. È il padre Orazio, macellaio del paese, a insegnarli che vivere è un’arte e anche la crudezza di uno scannatoio trasborda di poesia. Orazio dilania le carni con il sottofondo di Verdi o di Mascagni, cantando per restituire poesia anche al maiale in punto di morte. “Così il povero maiale si sente compreso nella sua sofferenza anche se io lo sto scannando, hai capito Fulvia?”.

Una comprensione che non appartiene alla madre, figura elementare, “fatta di azioni e poche pause” che non lasciano spazio all’immaginazione. Nel mezzo tra i due personaggi si colloca Fulvia, fra idealizzazione e concretezza. Ha in sé l’animale sacrificato sullo scannatoio del giudizio sociale che infierisce sul suo e a cui si ribella, biasima la carne e la perdona, per innalzarsi senza fronzoli e orpelli in nudità e crudità.

A eccepire la regola della carne è proprio Orazio che racconta la vita anche nel momento della morte, quando giace inanime per essere vestito da cerimonia.

“Quando glieli ho chiusi ho rivisto gli occhi del maiale che ho tenuto fra le mani, ma non è vero che sono uguali. Gli occhi morti di Orazio mi hanno vista e mi inchiodano adesso al mio dolore lucido e senza disperazione.”

Orazio rappresenta un pezzo del corpo di Fulvia, il solo a cui deve onori. Quello in cui vita e morte si elevano come le note l’opera.